赞

作品推荐

展览推荐

拍卖预展

- 2022年春季艺术品拍卖会

- 安徽省艺观拍卖有限公司

- 预展时间:2030年12月31日

- 预展地点:安徽省芜湖市萧瀚美

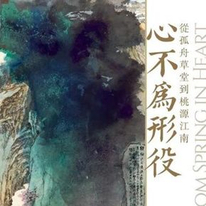

- 北京盈昌当代书画专场(十

- 北京盈昌国际拍卖有限公司

- 预展时间:2022年3月21日-30日

- 预展地点:北京盈昌网拍

- 北京盈昌当代书画专场拍卖

- 北京盈昌国际拍卖有限公司

- 预展时间:2022年3月21日-27日

- 预展地点:北京盈昌网拍

官网推荐

拍卖指数

每日最新

- [新闻] 艺术品叙事与价值:探讨收藏故事、历史脉络与市场价值的交织——艺术对话:Aileen Moka & Brett Ballard

- [拍卖] 藏家故事 | Peter与Mary White伉俪:半世瓷缘,一屋风雅

- [画廊] “马跃丙午”在香港汉雅轩画廊开幕

- [展览] 展览预告 | “千里之行——全国美术学院毕业作品展”将在美仑美术馆开幕

- [观点] 雅昌专栏|张辉: “宋画”史料价值与文化史(含家具史)研究—中国家具史漫谈⑦

每周热点

- 1 艺术品消费“吃快餐”,远离了傲慢还

- 2 守护诚信 致力传承,雅昌鉴证备案以领

- 3 央视3·15曝光疯狂的翡翠直播间:古玩

- 4 张大千剧迹《仿王希孟千里江山图》睽

- 5 “写实主义与超现实主义的对话--孙家

- 6 佳士得纽约亚洲艺术周 | 重要大理国铜

- 7 Poly-Online丨“春意”上线——中国

- 8 XR技术与艺术创作融合的元宇宙虚拟

- 9 专稿 | 是什么成就了加埃塔诺·佩谢

- 10 艺术号·专栏 | 陈履生:画中的少数

排行榜

论坛/博客热点

- 展台上的瓷塑 千军万马战犹酣

- 以藏养藏做再好 终究不如实力雄厚的真玩家?

- 古人烧瓷有讲究 入窑前以煤油遮面以防被偷窥

- 吴伟平:艺术创作,开启了一场没有陪伴的旅

- 杜洪毅:艺术圈里的文字游戏 当代艺术看不懂

推荐视频

业务合作: 010-80451148 bjb@artron.net 责任编辑: 程立雪010-80451148